こんにちは、

ズボラさんでも楽しめる

家庭菜園ブログのくらこまです!

ローズマリーは、挿し木で増やすことができるハーブですが、適した時期があります。

私は、あまり考えずに寒い時期(3月)に挿し木をしてしまい、うまくいきませんでした。でも、いろいろ対策をしたことで、なんとか復活させることができました。

この記事では、ローズマリーの挿し木に失敗してしまったときの様子と、そこから復活させた方法をご紹介します。

ゆるく楽しくお読みいただけたら幸いです。

栽培の目安

| 植物名 | ローズマリー |

| 科目 | シソ科 |

| 挿し木に適した時期 | 5~6月、9~10月 |

| 手間 | ★☆☆ |

| 難易度 | ★☆☆ |

| 難易度理由 | 生命力が強く、挿し木で増やすことができます。 |

——————————————-

★が多い=手間かかる、難易度高い

☆が多い=手間少ない、育てやすい

※くらこま独自の判断です

失敗までの流れ

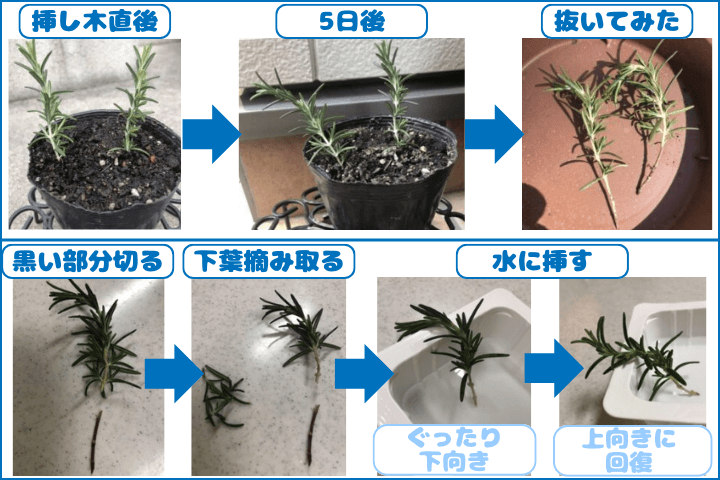

- 3月にローズマリーの挿し木をしました。

挿し木したのは、2本のローズマリーです。

ローズマリーの挿し木の方法については、こちらの記事をご覧ください。 - 挿し木後、寒い屋外に置いておきました。

寒い時期だけど、日が当たる場所においておけば大丈夫だろうと思い、屋外の日の当たる場所に置きました。 -

だんだんローズマリーの元気がなくなってきました。

5日後、ローズマリーの元気がなく、ぐったりしているように見えました。

土から引き抜いてみると、土に挿した部分が黒っぽくなっていて、弱っているように見えました。

この時点で、挿し木の方法が失敗していることに気づきました。

復活までに、やってみたこと

①室内に移動させ、水に挿して管理

寒さが原因かもしれないと思い、ローズマリーを室内に移動させました。

土に直接挿していたのをやめ、まずは水に挿して根を出させることにしました。

そのときに行った方法をご紹介しますね。

1本目のローズマリー

とくに傷んでいる様子がなかったため、水を入れたコップに、そのまま挿して様子を見ることにしました。

2本目のローズマリー

土に挿していた部分が黒く変色していて、かなり弱っている様子でした。そこで以下の対策をしました。

- 黒くなった部分を切り落とす。

- 下のほうの葉を摘み取る。

- 水に挿す。

このとき使った容器は、3個セットの豆腐が入っていたものです。弱っていてまっすぐ立たなかったため、斜めに傾けて容器に挿しました。

その後の様子

最初はぐったりと下を向いていましたが、少しずつ回復し、3日後には上向きになってきました。

その後は、水を入れたコップに挿し替えて育てました。

置き場所の工夫

置き場所は、日の当たる部屋の窓際にし、レースのカーテンは閉めたままで、昼間は暖房もつけていました。

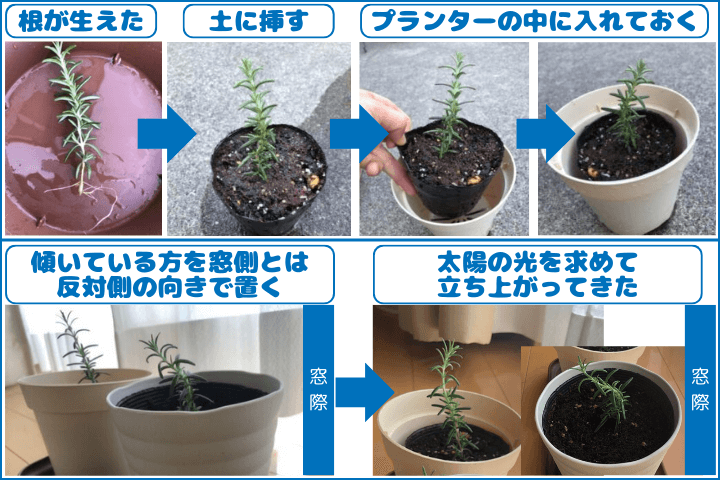

②根が出たら土に植え付け(育苗ポット)

1本目のローズマリー

水に挿してから3週間後、根が出てきたので、育苗ポットに土を入れて植え付けました。使用したのは野菜用の培養土です。

※本来は「挿し木用の土」の方が適していますが、今回は手元になかったので、家にあった野菜用の培養土を使いました。

2本目のローズマリー

さらに1週間後、元気がなかったもう1本のローズマリーにも根が出てきました。

こちらは挿し木用の土を使って育苗ポットに植え付けました。

③ 暖かくなるまでは室内で管理

屋外はまだ寒かったため、根がたくさん出て元気になるまでは安心できませんでした。

そこで、暖かくなるまでは引き続き、室内の同じ場所で様子をみることにしました。

育苗ポットは、一回り大きいプランターの中に入れました。

この方法は必須ではありませんが、水はけがよくなり、管理しやすくなります。

また、夜は暖房を切っていたので、寒さ対策としても役立ちました。

④置く向きを工夫

どちらのローズマリーも少し斜めに育っていたため、傾いている方を窓とは反対側に向けて置きました。

理由

植物は太陽の方に向かって伸びようとするため、太陽の光と反対の向きに置くことで、姿勢が立ち上がってくれることを期待しました。

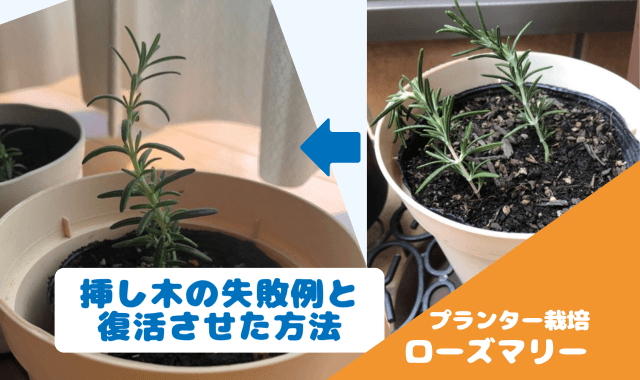

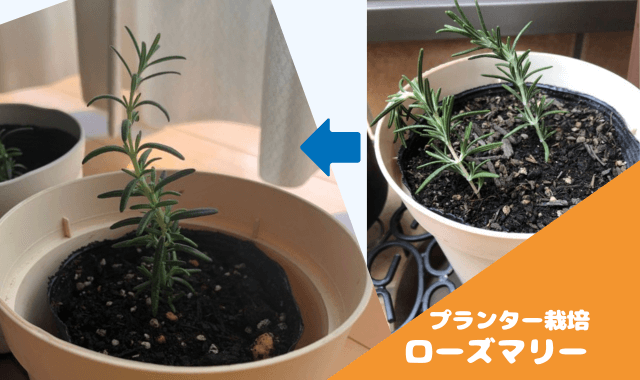

経過観察

1週間くらいたつと、少しずつ太陽の光を求めて、立ち上がってきました。苗もだんだん伸びてきたので順調に回復しているようでした。

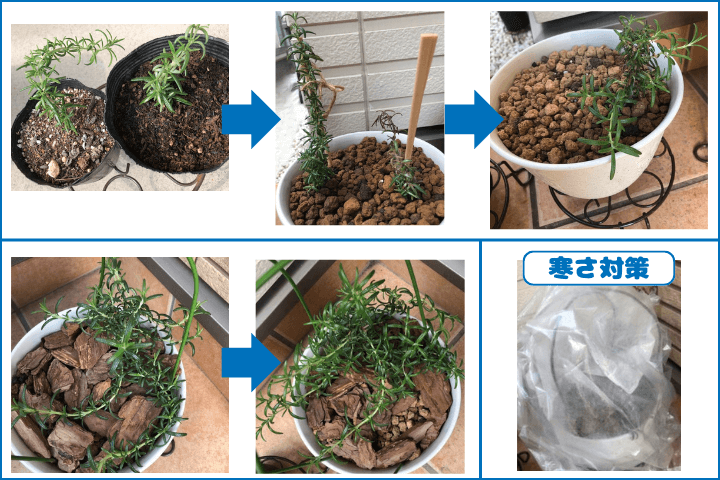

⑤プランターに植え替えて、屋外で育てる

5月になり暖かくなってきました。

ローズマリーたちも元気になってきたので、プランターに植え替えて屋外で育てることにしました。

プランターへの植え替え手順

- 人差し指と中指の間にローズマリーの茎がくるように手を添えます。

- 育苗ポットごと軽く下向きにして、苗をやさしく取り出します。

- 苗と周りの土を崩さず、そのままプランターに植え付けます。

※ローズマリーだけを引き抜いて植え付けると、枯れてしまう可能性があります。

育苗ポットの中身(土がついたまま)をそのまま植え付けてくださいね。

⑥屋外での置き場所とひと工夫?

置き場所

植替え後すぐは、屋外の日が当たりすぎないところに置いて様子をみました。

室内で育てていた苗を、いきなり日当たりの良い場所に置くと、苗に負担がかかってしまうためです。

数日後、日当たりと風通しの良い場所へ移しました。

気を付けること

ローズマリーは湿気に弱いため、じめじめした場所は避け、風通しの良い場所に置くのがポイントです。

乾燥気味の環境を好むため、水のあげすぎにも注意が必要です。

仮支柱でひと工夫?

思いつきで、割りばしを支柱代わりに立て、麻ひもで軽く固定してみました。

風や雨の影響を受けにくくなると思ったからです。

でもあとで気づいたのですが、今回のローズマリーは「匍匐性(ほふくせい)」だったようです。

このタイプは上にまっすぐ伸びるのではなく、地面を這うように育つので、支柱は必要なかったかもしれません。

いただいたものだったため、最初はどの種類か分かりませんでしたが、育てていくうちに横に広がって生長する様子を見て、匍匐性だと気づきました。

補足:ローズマリーの種類

ローズマリーには、主に次の3種類があります。

- 立性(たちせい):まっすぐ上に向かって生長するタイプ

- 匍匐性(ほふくせい):地面を這うように横に広がって生長するタイプ

- 半匍匐性(はんほふくせい):匍匐性と立性の中間で、横にも上にも伸びて生長するタイプ

経過観察

植え替えから1か月後(6月)

- 1つ目の苗:下のほうに新しい葉が増えてきて、元気に育っている様子でした。

- 2つ目の苗:全体的に元気がなく、特に上のほうの葉が枯れていました。とりあえず様子を見ることにしました。

植え替えから5か月後(10月)

- 1つ目の苗:上のほうが少し枯れていたので、思い切ってその部分を切りました。

それが良かったのかは分かりませんが、その後は元気に生長しています。

- 2つ目の苗:残念ながら、全体的に枯れてしまいました。

もしかしたら、上の葉だけが枯れていた時点で、その部分を切っていれば、回復していたかもしれません。

植え替えから8か月後(翌年1月)

1つ目の苗は、少しずつ葉が増えて、順調に育っています。

ただ、1月の寒さが心配だったので、いくつか寒さ対策をしてみました。

寒さ対策として行ったこと

- 土の上にウッドチップをのせました。

- 苗に不織布をかけました。

- その上から、はさみで適当に穴をあけた透明ビニール袋をかぶせました。

- 置き場所を、あまり風が当たらないところに移動させました。

暖かくなってきたら、不織布とビニール袋ははずし、また風通しの良い場所に戻す予定です。

植え替えから1年後(翌年5月)

今のところ、元気に育ってくれています。

上の画像では、植え付け直後に培養土の上に赤玉土を敷いていましたが、理由ははっきり覚えていません(すみません)。

特に重要ではないと思うので、赤玉土のことはあまり気にしないでくださいね。

失敗の原因(考えられるポイント)

今回の失敗の原因は、以下が考えられます。

- 挿し木に適した時期ではなかった:ローズマリーの挿し木に適しているのは、5〜6月、9〜10月です。

今回挿し木をしたのは3月です。気温が低く、挿し木には向かない時期でした。 - 寒い場所に置いた:挿し木後すぐに寒い屋外に置いたのもよくなかったです。

まとめ

ローズマリーの挿し木は、適した時期に行うと、初心者でも成功しやすいです。

私は、なにも考えずに寒い時期に挿し木をして失敗してしまいましたが、あきらめずに対策をとったことで、なんとか元気を取り戻すことができました。

今回は2本のうち1本だけが元気に育ち、もう1本は残念ながらダメになってしまいました。

成功率100%というわけではありませんが、「ダメ元」で試してみると、意外とうまくいくこともあると感じました。

うまくいかなかったときは、この記事でご紹介した方法も、一例として、よかったら参考にしてみてくださいね。

とはいえ、復活までには手間も時間もかかるので、やはり適した時期に挿し木をするのがおすすめです。

今回はローズマリーの挿し木に失敗してしまったときの様子と、そこから復活させた方法についての記事でした。

自分で育てたものを食べると、より一層美味しく感じますよね。さらに、その生長過程にも癒されます。

ズボラさんでも楽しめる家庭菜園。

参考になれば嬉しいです。

共有の喜びと、心からの感謝を込めて、

最後までお読みいただきありがとうございました。